sexta-feira, 21 de novembro de 2008

Intervenção humana no ciclo de vida dos seres vivos

quarta-feira, 19 de novembro de 2008

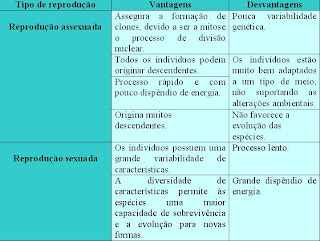

Vantagens da reprodução sexuada e assexuada

Influência das condições ambientais no ciclo de vida dos seres vivos

Ciclo de vida haplodiplonte

segunda-feira, 17 de novembro de 2008

Ciclos de Vida

- Ciclo de vida haplonte;

- Ciclo de vida diplonte;

- Ciclo de vida haplodiplonte.

Ciclo de vida haplonte

A espirogira é uma alga verde filamentosa que pode reproduzir-se por reprodução assexuada ou por reprodução sexuada.

A reprodução assexuada ocorre quando as condições ambientais são favoráveis. A espirogira reproduz-se por fragmentação. Neste processo mantém-se a informação genética, não havendo alternância de fases nucleares.

A reprodução sexuada ocorre quando as condições ambientais são desfavoráveis. São os conteúdos das células que constituem os filamentos que vão funcionar como gâmetas. Os dois filamentos colocam-se lado a lado e forma-se um tubo de conjugação. O conteúdo de uma das células condensa e desloca-se através do tubo de conjugação até à célula do outro filamento. O conteúdo celular que se movimenta constitui o gâmeta dador, e o conteúdo celular que permanece imóvel é o gâmeta receptor. Da união dos gâmetas resulta uma célula diplóide, o ovo ou zigoto, que inicia a diplofase. O núcleo do ovo divide-se por meiose, formando quatro núcleos haplóides. Três dos quais degeneram, ficando uma célula com um núcleo haplóide. Por divisões mitóticas sucessivas forma-se um novo filamento de espirogira.

O ciclo de vida da espirogira é haplonte porque ocorre alternância de fases nucleares: fase haplóide, constituída por células de núcleo haplóide (n), compreendida entre a meiose e a fecundação; fase diplóide, constituída apenas pelo ovo ou zigoto de núcleo diplóide (2n). Neste ciclo predomina a haplofase a que pertence o indivíduo adulto, sendo a única célula diplóide o zigoto e a meiose, como ocorre após a a formação do zigoto, designa-se por meiose pós-zigótica.

Ciclo de vida diplonte

Nos mamíferos, incluindo o ser humano, a reprodução é exclusivamente sexuada, existindo unissexualismo. Quando ocorre a fecundação forma-se o zigoto que dá início à diplofase. O ovo sofre mitoses sucessivas e origina um embrião que se vai desenvolvendo até ao nascimento. Após o nascimento a criança continua a desenvolver-se até ser um indivíduo adulto. As células da linhagem germinativa sofrem meiose e originam gâmetas haplóides.

Neste ciclo de vida predomina a diplofase e a ela pertence o indivíduo adulto. A meiose ocorre quando se formam os gâmetas, por isso, designa-se por meiose pré-gamética e as únicas células haplóides são os gâmetas.

quarta-feira, 12 de novembro de 2008

Diversidade de estratégias na reprodução sexuada

- Fecundação externa - os machos e as fêmeas lançam os gâmetas para o meio aquático. Ocorre um sincronismo na libertação de óvulos e de espermatozóides, bem como a produção de grande quantidade de gâmetas, contribui para a eficácia da fecundação externa. Existem moléculas específicas na membrana dos óvulos que permitem que a fecundação seja possível com espermatozóides provenientes de indivíduos da mesma espécie, portadores de moléculas complementares.

- Fecundação interna - efectua-se no interior do organismo da fêmea. O macho deposita os espermatozóides no interior do sistema reprodutor da fêmea, onde ocorre a fecundação. Os gâmetas não suportam a dessecação que se verifica em meio terrestre.

A aproximação dos parceiros sexuais na época da reprodução favorece a fecundação. Ocorre um conjunto de múltiplas estratégias, definidas geneticamente e, apenas reconhecidas por indivíduos da mesma espécie. Na maioria das espécies, é o macho que procura atrair a fêmea, realizando um ritual complexo, que constitui a parada nupcial.

Reprodução sexuada nas plantas

Nas plantas, as estruturas onde são formados os gâmetas designam-se por gametângios. A estrutura produtora de gâmetas específica masculina é o anterídio e o feminino é o arquegónio. O gâmeta masculino designa-se por anterozóide e o gâmeta feminino por oosfera.

Existem plantas que possuem órgãos sexuais femininos e masculinos e produzem os dois tipos de gâmetas, designam-se por monóicas. As que possuem órgãos sexuais femininos ou masculinos e produzem só um tipo de gâmetas, designam-se por dióicas.

Existe uma grande variedade de flores que se distinguem pela sua posição na planta, pelas dimensões, pela forma e coloração das pétalas.

Para que ocorra a reprodução é necessário que se verifique a polinização, isto é, que haja transporte de grãos de pólen para os órgãos femininos da mesma flor, polinização directa, ou para os órgãos femininos de flores pertencentes a outras plantas da mesma espécie, polinização cruzada. A polinização cruzada permite uma maior variabilidade genética dos indivíduos das novas gerações.

Os grãos de pólen ao cairem sobre o estigma do sistema reprodutor da planta, ou seja, do carpelo, formam um longo tubo polínico sobre a estilete até penetrar no ovário. Ocorre a junção entre o gâmeta feminino e masculino, existe fecundação. Após a fecundação, originam-se sementes. As paredes do ovário desenvolvem-se formando o pericarpo, que envolve as sementes. O conjunto do pericarpo e da semente constitui o fruto. A dispersão dos frutos e das sementes é diversificada, podendo ser efectuada por insectos (entomófila) ou pelo vento (anemófila).

Os seres vivos também podem ser classificados quanto ao tipo de gâmetas produzidos:

- Isogâmicos - os gâmetas produzidos são morfologicamente semelhantes - isogâmetas;

- Anisogâmicos - os gâmetas produzidos são morfologicamente diferentes - anisogâmetas;

- Oogâmicos - um gâmeta é muito menor que o outro - oogâmetas.

segunda-feira, 10 de novembro de 2008

Reprodução sexuada e variabilidade genética

As quatro células haplóides resultantes de uma meiose, apresentam o mesmo número de cromossomas mas não possuem entre si a mesma informação genética.

- Durante a profase I ocorre o emparelhamento de cromossomas homólogos, podendo verificar-se a sobreposição dos seus cromatídios em locais designados por pontos de quiasma. Nesses pontos pode ocorrer troca de segmentos de cromatídios entre dois cromossomas homólogos - crossing-over. Como nas células diplóides um dos cromossomas do par tem origem paterna e outro tem origem materna, este fenómeno permite a troca de genes entre os cromossomas dos progenitores, originando novas combinações de genes nos gâmetas. O número de combinações genéticas é ainda mais elevado devido a este fenómeno.

- Durante a anáfase I, os diferentes pares de cromossomas homólogos separam-se independentemente uns dos outros, de modo que diversas combinações de cromossomas de origem materna e paterna possam ocorrer. A separação dos cromossomas ao acaso dirigida para cada pólo da célula contribui para a variação genética das células resultantes da meiose.

O número de combinações possíveis dos cromossomas de origem paterna e de origem materna nas células haplóides depende do número cromossómico da célula diplóide. Ou seja, o número possível de combinações é 2 elevado a n, sendo n o número de pares de cromossomas homólogos.

A descendência pode receber, no mesmo cromossoma, associações de genes que nunca antes tinham ocorrido.

Quando ocorre a fecundação, o número de possibilidades diferentes de combinações genéticas possíveis no ovo é igual ao produto das combinações genéticas possíveis nos dois gâmetas que se fundem.

Assim, os indivíduos apresentam um programa genético que contribui para o tornar único, diferindo dos progenitores e dos seus irmãos, devido aos fenómenos de meiose e fecundação:

- à meiose porque a separação dos cromossomas homólogos se efectua ao acaso e também devido ao fenómeno de crossing-over;

- à fecundação porque ocorre a união ao acaso dos gâmetas com informação genética diferente.

quarta-feira, 5 de novembro de 2008

Comparação entre a mitose e a meiose

Mutações cromossómicas

- Mutações numéricas - anomalias em que há alteração do número de cromossomas. Podem ocorrer em diferentes etapas da meiose: durante a divisão I, pela não separação de cromossomas homólogos; durante a divião II, pela não separação de cromatídios de cada cromossoma. A alteração do número de cromossomas ao nível dos gâmetas, quer por excesso (2n+1, trissomia) quer por défice (2n-1, monossomia), pode implicar problemas nos indíviduos.

- Mutações estruturais - envolvem alterações no número ou no arranjo dos genes, mas mantém-se o número de cromossomas. É devido, principalmente, à ruptura da estrutura linear dos cromossomas durante o crossing-over, seguida de uma reparação deficiente, responsável pelo aparecimento de sequências anormais de genes. Estas podem ser por: delecção, elimina-se um gene; duplicação, duplica um gene; inversão, troca de sequência genética; translocação, troca de genes entre cromossomas não homólogos.

As mutações podem ser espontâneas ou induzidas por agentes exteriores como raios X. A maioria destas mutações são prejudiciais para o indivíduo. No entanto, algumas delas podem ser benéficas e melhorar a capacidade de sobrevivência dos indivíduos das novas gerações.

As mutações são a fonte primária de variabilidade genética, que permite a diversidade de organismos e a evolução das espécies.

segunda-feira, 3 de novembro de 2008

Reprodução sexuada

- Prófase I - ocorre o emparelhamento dos cromossomas homólogos - sinapse - formando-se díadas cromossómicas, mas como cada cromossoma do par de homólogos tem dois cromatídios designa-se por tetrada cromatídica. Surgem pontos de cruzamento entre dois dois cromatídios de dois cromossomas homólogos, os pontos de quiasma. Nesses pontos podem ocorrer quebra e troca de segmentos de cromatídios entre dois cromossomas homólogos - crossing-over. O nucléolo e a membrana nuclear desaparecem e inicia-se a formação do fuso acromático.

- Metáfase I - os pares de cromossomas dispõem-se na região equatorial do fuso, ficando os cromossomas de cada par de homólogos com os respectivos centrómeros orientados em pólos opostos e os pontos de quiasma na região equatorial. A orientação do par de homólogos é aleatória havendo depois a distribuição ao acaso de cromossomas maternos e paternos pelas células-filhas.

- Anáfase I - separação ao acaso dos homólogos e em seguida ocorre a ascensão polar devido à quebra dos pontos de quiasma e assim, um cromossoma de cada par de homólogos dirige-se para um pólo enquanto que o outro se dirige para um pólo oposto. Cada cromossoma sobe aos pólos com os seus dois cromatídios - redução para metade do número de cromossomas.

- Telófase I - um cromossoma de cada par de homólogos atinge os pólos. Desaparece o fuso acromático, reconstitui-se a membrana nuclear e inicia-se a individualização dos dois núcleos haplóides tens cada cromossoma dois cromatídios.

Divisão II - Divisão equacional

- Prófase II - os cromossomas constituídos por dois cromatídios tornam-se mais grossos e mais curtos. Organiza-se o fuso acromático e o invólucro nuclear desaparece.

- Metáfase II - os cromossomas encontram-se no seu máximo de encurtamento. Dispõem-se na zona equatorial do fuso acromático com os centrómeros no plano equatorial.

- Anáfase II - os centrómeros dividem-se e os dois cromatídios de cada cromossoma, que passam a constituir cromossomas independentes, separam-se e migram para pólos opostos da célula.

- Telófase II - os cromossomas atingem os pólos da célula e tornam-se mais finos e longos. Organiza-se o invólucro nuclear em volta de cada conjunto de cromossomas.

quarta-feira, 29 de outubro de 2008

Mecanismos de reprodução assexuada

- São rápidos e conduzem à obtenção de um elevado número de descendentes, o que permite uma rápida dispersão das populações;

- Apenas é necessário um progenitor para originar descendentes, o que representa menos dispêndio de energia;

- Os descentes possuem a mesma informação genética entre si e entre o progenitor;

- Ocorrem quando as condições ambientais são favoráveis, permitindo crescimentos acentuados nas populações.

Algumas estratégias de reprodução assexuada são:

- Bipartição ou cissipartição - divisão de um ser em dois com dimensões idênticas. Por exemplo a amiba, a planária e a paramécia.

- Gemulação - formação de uma ou mais saliências, os gomos ou gemas, que se desenvolvem e separam, originando novos seres. Por exemplo, as leveduras, as hidras de água doce.

- Esporulação - formação de células reprodutoras, os esporos, cada um dos quais pode originar um novo indivíduo. Por exemplo, o bolor do pão.

- Multiplicação vegetativa - formação de novos seres a partir do desenvolvimento de certas estruturas vegetativas, como raízes, caules, folhas. Por exemplo, os fetos e o morangueiro.

- Fragmentação - separação de fragmentos do corpo, originando cada fragmento um novo indivíduo por regeneração. Por exemplo, as algas e a estrela-do-mar.

- Partenogénese - formação de novos indivíduos exclusivamente a partir do desenvolvimento de gâmetas femininos não fecundados. Por exemplo, pulgões e dáfnias.

Todos os processos de reprodução assexuada têm em comum o facto de os descendentes resultarem de uma ou várias células do progenitor. Essas células resultam de um processo de divisão mitótica, por isso, possuem a mesma constituição genética do progenitor. Por esta razão, a produção de indivíduos por reprodução assexuada designa-se clonagem e os indivíduos por clones.

As plantas reproduzem-se naturalmente por multiplicação vegetativa, no entanto foram-se desenvolvendo técnicas de propagação artificial de espécies com interesse económico. A clonagem de plantas realiza-se a partir de um fragmento de uma planta que forma outra planta geneticamente igual. As células se forem diferenciadas sofrem desdiferenciação, tendo a capacidade de originar todos os tecidos característicos da planta. Este processo é designado por micropropagação.

A ovelha Dolly é o caso mais conhecido de clonagem em animais por transferência de núcleos de células somáticas. A Dolly é um clone de uma ovelha de onde foi retirado o núcleo de uma célula diferenciada e introduzida no oócito já sem núcleo. O ovo sofreu sucessivas mitoses e especializou-se em certos tecidos formando a ovelha. A ovelha Dolly é geneticamente igual à ovelha que foi clonada, logo a reprodução assexuada tem uma reduzida variabilidade genética.

A possibilidade de clonar um animal evidencia que o núcleo de uma célula especializada pode perder a sua especificidade, comportando-se como o núcleo de um ovo a partir do qual ocorre o desenvolvimento de um ser multicelular com uma grande diversidade de tipos de células.

segunda-feira, 20 de outubro de 2008

Diferenciação celular

A diferenciação celular envolve a expressão de determinados genes e a inactivação de outros.

A diferenciação celular envolve a expressão de determinados genes e a inactivação de outros.segunda-feira, 13 de outubro de 2008

Variação da quantidade de ADN durante a mitose

Regulação do Ciclo Celular

Existem mecanismos de regulação do ciclo celular. Estes mecanismos actuam em três pontos (final da G1, durante a mitose e final da G2) e só avança se determinadas condições se verificarem.

- Controlo em G1 - as células fazem uma “avaliação interna” relativamente ao prosseguimento do ciclo celular. Se for negativa a célula não se divide e fica em G0, permanecem neste estado até serem estimuladas para prosseguirem o seu ciclo celular. Se a molécula de ADN se encontrar danificado e não puder ser reparado irá ocorrer a apoptose ou morte celular. A apoptose é um processo em que se verifica a auto-destruição da célula, visto que esta não se encontra em condições para se dividir. Verifica-se o colapso do núcleo, a fragmentação do material genético e a fragilização da membrana plasmática, até que a célula acaba por se fragmentar.

- Controlo em G2 – o ciclo celular prossegue se a replicação semiconservativa do ADN ocorreu correctamente. Caso haja algum dano na molécula de ADN ocorre a apoptose celular.

- Controlo na Mitose – a mitose é interrompida se os cromossomas não se alinham de forma adequada ou não se distribuem de forma equitativa pelas células-filhas.

Quando estes mecanismos de regulação do ciclo celular falham, pode ocorrer, por exemplo, um cancro ou neoplasia maligna. Numa neoplasia, as células dividem-se descontroladamente e podem adquirir características de malignidade. As células dos tumores malignos podem se espalhar para tecidos vizinhos – metastização.

Os mecanismos de regulação são influenciados por moléculas provenientes quer do meio interno quer do meio externo. É fundamental evitar situações que possam danificar o ADN, como as radiações, na medida em que os mecanismos de reparação e de controlo podem não actuar.

Deixo aqui um vídeo sobre a mitose.

sexta-feira, 10 de outubro de 2008

Ciclo Celular

- Prófase - os filamentos de cromatina condensam-se, tornando-se cada vez mais grossos e densos, passando cada cromossoma a ser constituído por dois cromatídios unidos pelo centrómero. Os dois pares de centríolos começam a afastar-se em sentidos opostos, formando entre eles o fuso acromático ou mitótico. Quando os centríolos atingem os pólos, a membrana nuclear desorganiza-se.

- Metáfase - os cromossomas atingem o seu máximo de encurtamento. Os pares de centríolos estão nos pólos da célula e o fuso acromático completa o seu desenvolvimento. Os cromossomas deslocam-se para o plano equatorial, formando a placa equatorial, em que os centrómeros estão voltados para o centro e os braços dos cromossomas estão voltados para fora.

- Anáfase - ocorre a clivagem de cada um dos centrómeros, separando-se os cromatídios, que passam a constituir dois cromossomas independentes. As fibrilas encurtam-se e cada cromossoma (agora constituído por um cromatídio) ascende para os pólos. No final da anáfase, os dois pólos da célula têm conjuntos completos e equivalentes de cromossomas e, portanto, de ADN.

- Telófase - a membrana nuclear reorganiza-se à volta dos cromossomas de cada célula-filha, os nucléolos reaparecem, dissolve-se o fuso acromático, os cromossomas descondensam-se e alongam-se. A célula fica constituída por dois núcleos.

Depois da mitose ocorre a citocinese que consiste na divisão do citoplasma e, consequentemente, a individualização das duas células-filhas. Nas células animais, nos dois últimos estádios da mitose, no fim da anáfase e na telófase, forma-se na zona do plano equatorial um anel contráctil de filamentos proteicos. Estes contraem-se e puxam a membrana para dentro, causando um sulco de clivagem que vai estrangulando o citoplasma, até se separarem as duas células-filhas.

No entanto, nas células vegetais a citocinese processa-se de um modo diferente pois não ocorre por estrangulamento, devido à parede celular rígida destas não o permitir. A citocinese ocorre devido às vesículas derivadas do Complexo de Golgi que se alinham na zona equatorial da célula, posteriormente estas fundem-se e o seu conteúdo forma uma placa de fragmoplastos em torno da qual mais tarde se deposita a celulose. Originando assim as duas paredes celulares das duas células-filhas.

No quadro seguinte faz-se uma comparação entre a fase mitótica em células animais e em células vegetais:

Fontes:

http://pt.shvoong.com/exact-sciences/biology/418160-ciclo-celular/

http://disciplinex.wordpress.com/2008/11/14/citocinese/

http://www.colegioportugal.pt/fi_ciclo_celular.pdf

Fontes:

http://pt.shvoong.com/exact-sciences/biology/418160-ciclo-celular/

http://disciplinex.wordpress.com/2008/11/14/citocinese/

http://www.colegioportugal.pt/fi_ciclo_celular.pdf

quarta-feira, 8 de outubro de 2008

Estrutura dos cromossomas

segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Mutações génicas

- biológicos, como os vírus

- físicos, como os raios X, os raios gama e as radiações ultravioleta

- químicos, como os corantes alimentares, fumo do tabaco e drogas

quarta-feira, 1 de outubro de 2008

Mecanismo de síntese de proteínas

- Transcrição da informação genética - esta etapa ocorre no núcleo e corresponde à síntese de RNA mensageiro a partir de uma cadeia de ADN que lhe serve de molde, por complementaridade de bases. Ao realizar-se a transcrição, só uma das cadeias do ADN é utilizada como molde. O RNA polimerase fixa-se sobre uma sequência de ADN, provoca a sua abertura, e inicia-se a transcrição da informação. A síntese de RNA a partir de nucleótidos livres faz-se na direcção 5' para 3'. Após a passagem da RNA polimerase a cadeia de ADN volta a estabelecer pontes de hidrogénio entre as bases. Depois da síntese do RNA-pré-mensageiro ocorrem um conjunto de transformações que consiste no processamento deste RNA. Neste processamento são retirados os intrões (sequências de nucleótidos que não codificam informação) e há a posterior união dos exões (sequências que codificam informação), tornando o RNAm funcional que migra do núcleo para o citoplasma, fixando-se nos ribossomas.

- Tradução da informação genética - nesta etapa, a informação genética contida no RNAm é traduzida numa sequência de aminoácidos. É nos ribossomas que ocorre a tradução da mensagem contida no RNAm. O RNA de transferência (RNAt) selecciona e transfere os aminoácidos para os ribossomas. Cada RNAt tem numa sequência de três nucleótidos, designado anticodão, que é complementar de um dos codões do RNAm. Esta etapa divide-se em três fases:

- Iniciação - a subunidade pequena do ribossoma liga-se ao RNAm na região do codão de iniciação (AUG). O RNAt, que transporta o aminoácido metionina, liga-se ao codão de iniciação. A subunidade grande liga-se à subunidade pequena do ribossoma, tornando-o funcional.

- Alongamento - o anticodão de um novo RNAt, que transporta um segundo aminoácido, liga-se ao segundo codão por complementaridade. Estabelece-se a primeira ligação peptídica entre os aminoácidos. O ribossoma avança três bases e o processo repete-se ao longo do RNAm. O estabelecimento destas ligações requer energia, fornecida pelas moléculas de ATP.

- Finalização - quando o ribossoma chega a um codão de finalização e por complementaridade o reconhece, termina a síntese. A cadeia polipeptídica destaca-se. As subunidades do ribossoma separam-se e podem ser utilizadas para iniciar uma nova síntese.

A síntese de proteínas tem características importantes:

- rapidez - uma célula pode sintetizar uma proteína que contém 140 aminoácidos, em dois ou três minutos;

- amplificação - a mesma zona de ADN pode ser transcrita várias vezes, formando-se várias moléculas de RNAm idênticas, o que compensa a sua curta duração.

segunda-feira, 29 de setembro de 2008

Código genético

- universalidade - todas as células de todos os organismos possuem uma linguagem comum;

- redundância - vários codões são sinónimos, ou seja, podem codificar o mesmo aminoácido;

- código genético não é ambíguo - a cada codão corresponde um só aminoácido;

- terceiro nucleótido de cada codão não é tão específico como os dois primeiros - um aminoácido, por exemplo valina, pode ser codificado pelos codões GUU, GUC, GUA e GUG;

- tripleto AUG tem uma dupla função - este codão codifica o aminoácido metionina e é o codão de iniciação da síntese proteíca;

- tripletos UAA, UAG, UGA são codões de finalização ou codões "stop" - estes codões são a instrução para o fim da cadeia de síntese e não codificam aminoácidos.

Estrutura e composição do RNA

O RNA tem como função intervir na síntese de proteínas. A informação para a sequência dos aminoácidos de cada proteína está contida nos genes (segmentos de ADN). A ordem dos nucleótidos de um gene determina a ordem dos aminoácidos de uma proteína. No entanto, as células não usam directamente a informação contida no ADN. O responsável é o RNA que estabelece a transferência da informação.

O RNA tem como função intervir na síntese de proteínas. A informação para a sequência dos aminoácidos de cada proteína está contida nos genes (segmentos de ADN). A ordem dos nucleótidos de um gene determina a ordem dos aminoácidos de uma proteína. No entanto, as células não usam directamente a informação contida no ADN. O responsável é o RNA que estabelece a transferência da informação.

As moléculas de RNA formam-se no núcleo da célula e migram para o citoplasma, transportando a mensagem contida no gene. Esse RNA funciona como mensageiro, RNA mensageiro, entre o ADN e os ribossomas que fazem a leitura da mensagem, contida no RNA mensageiro, para a formação de proteínas. Os ribossomas podem encontrar-se livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. Um ribossoma é constituído por duas subunidades (uma subunidade menor e outra maior), em cuja constituição entram proteínas e o RNA ribossómico.